黄浩宇 | 数智时代网络舆论主体的多元化与网络舆论治理的新趋势

文章发布时间:2024-03-25作者:现代试听

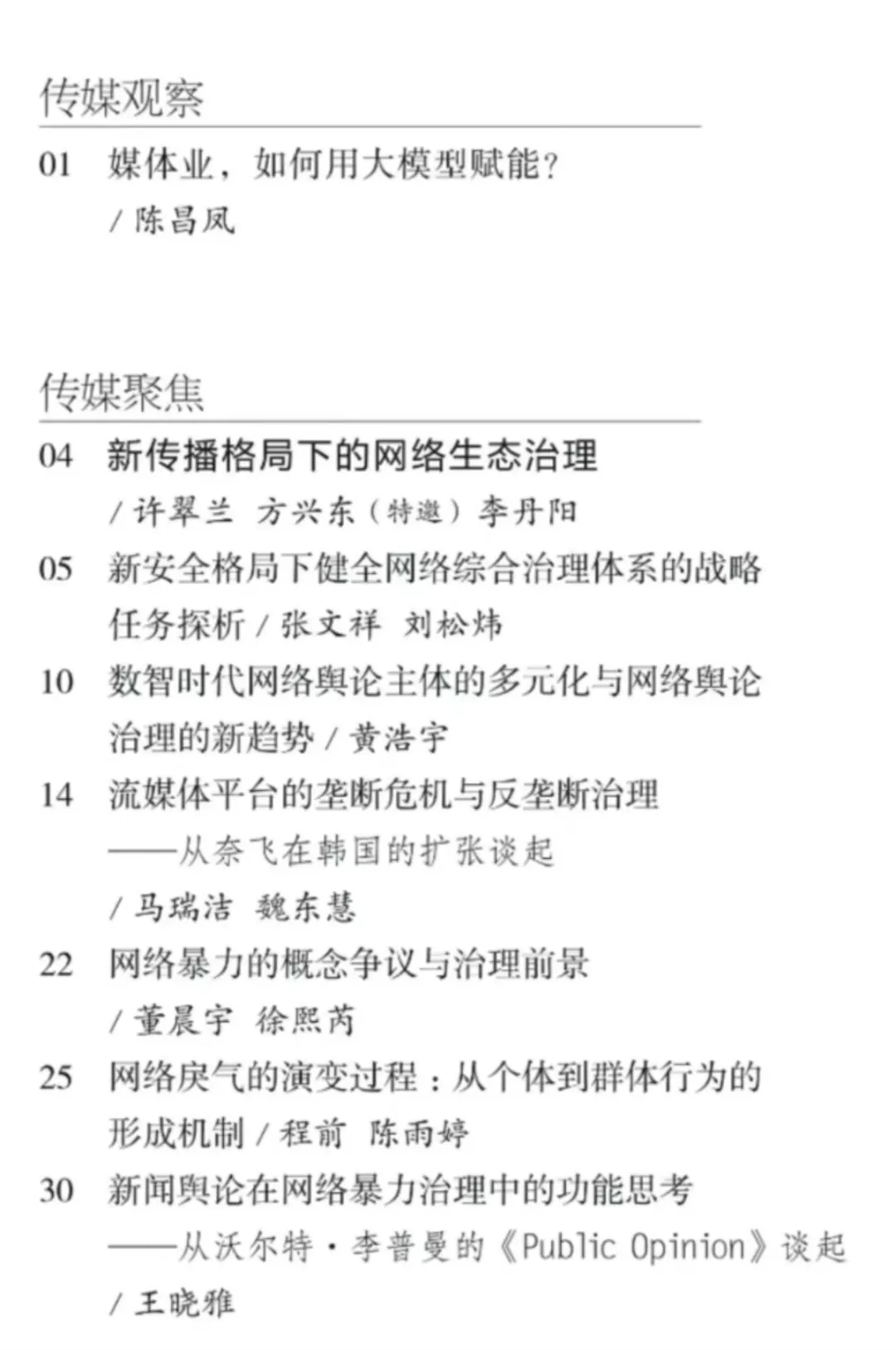

我院数字文明研究团队成员黄浩宇的最新论文《数智时代网络舆论主体的多元化与网络舆情治理的新趋势》发表于《现代视听》2023年第12期。

现刊出全文,以飨读者。

作者简介

黄浩宇,厦门大学新闻学博士,乌镇数字文明研究院数字文明研究团队成员。研究领域:网络舆论;台湾选举与台湾舆论。

内容提要:

数智时代下,“舆论”几乎都被中介化建构成了“网络舆论”,技术逻辑已经成为网络舆论演变的底层逻辑之一,技术的发展深刻地影响了网络舆论的嬗变。在智能技术的驱动下,网络舆论的主体变得更加多元,“网民”的范畴已经超出了“人类”的范畴,“非人类”的算法程序、社交机器人、摄像头、监控视频、车载记录仪、计算机服务器等成为了新的网络舆论主体,它们以更频繁也更隐蔽的方式参与到网络舆论事件的发展与建构之中。由此,网络舆论治理的权力在新的舆论主体的参与之下需要得到重新的分配与平衡。与此同时,我们必须深刻理解中国网络舆论的变革,正视当下网络舆论“监管赤字”现象,推进网络舆论治理“政府—平台”二元规制结构,实现多元主体协同治理,才能打造好中国式现代化的网络舆论治理体系。

关键词:

数智化;网络舆论;舆论主体;网络舆论治理

自1969年诞生以来,经过55年的发展,互联网已经逐步内嵌为国家发展和社会生活的基础设施,网络的技术逻辑和作为意识形态的政治逻辑一起参与建构了舆论的发展与嬗变。尤其是在大众传播向数智传播转变的时代背景下,舆论更是经历了急剧的演变:舆论的发酵机制、舆论的聚焦议题、舆论的表达形式、舆论的集体记忆等都变得更为错综复杂,而这些变化背后最重要的驱动逻辑便是舆论的发声主体的多元化。由此,网络舆论治理的权力在新的舆论主体参与之下需要得到重新的分配与平衡。

01 “网络舆论”:被技术中介化建构的“舆论”

在网络舆论诞生之初的1990年代,学术界关于网络舆论的研究文献寥寥无几,而自2000年之后,有关网络舆论的研究文献开始呈现逐年增长的趋势,此后“在线舆论”“因特网舆论”“网上舆论”“网络舆论”等词汇开始在学术期刊和大众媒体上频繁出现,到2003年,“网络舆论”已然成为一个常见概念而在学界和业界得到普遍使用,[1]这一年由此也被称为“网络舆论元年”而被载入网络传播发展史册。[2]

实际上,自“网络舆论”这一概念出现后,学界的研究大致呈现出以下几个侧重点:一,对“网络舆论”的概念、特征等进行界定和探讨,谭伟早在2003年就对“网络舆论”进行了界定“网络舆论就是在互联网上传播的公众对某一焦点所表现出的有一定影响力的带倾向性的意见或言论”;[3]曹劲松则提到“网络舆论”既不同于传统媒体的新闻舆论,也不同于现实社会交往中的口头舆论,有着其自身的鲜明特点;[4]杜涛认为,网络舆论是一种显在舆论,是以直接的方式公开表达的意见,它能够促进社会潜在舆论在网络这一新闻集散地、观点集散地和民声集散地中得到延伸和发展。[5]二,对网络舆论的形成过程展开研究,韩立新等借用气象学里的“蝴蝶效应”概念,来描述与传统媒介相区别的网络独特的舆论生成机制;[6]胡勇等人认为网络舆论形成过程中意见领袖极大地影响了网络舆论的走向,并进而提出了意见领袖形成模型的综合评价与排序算法;[7]学者谢新洲对传统舆论学中“沉默的螺旋”假说的基本理论前提与核心概念进行了实证研究,发现其并没有在网络空间里消失,但是鉴于网络传播的特质以及web2.0时期网络媒体受众的历史阶段性特点,其表现方式出现了相应的变化。[8]三,针对网络舆论的功能发表看法,“网络舆论监督”在2003年“孙志刚案”、“黑龙江宝马肇事案”等事件的影响下成为相关研究热点,有研究者提出,互联网使舆论监督能够突破媒介监督旧有模式,将监督的主体权让渡给公众,从而实现舆论多元趋同的新特点;[9]有人认为,网络舆论强化了网络对政治的监督作用并逐步成为政府制定政策的重要参考,[10]但也有学者对网络舆论监督中的民粹主义倾向表示担忧,认为网络舆论在激发网民监督积极性的同时,也激发了网民与权力话语对抗的士气。[11]此外,有学者通过对这一阶段的整体研究发现,web2.0时代,我国网络舆论的发展在时间分布上呈波浪状不断上扬趋势,在空间分布上其关注度与区域发展程度密切相关,在所涉内容上政治与民生问题得到更多聚焦。[12]

网络舆论的演化伴随着互联网的发展,在此过程中,“舆论”这个概念逐步被“网络舆论”所取代。实际上,在2010年代及之前,“舆论”和“网络舆论”似乎都还存在泾渭分明的界线,但随着数智时代的到来,只有通过“互联网”或“网络”的介入和传播才能让普通事件上升到“舆论事件”的高度,即“舆论”几乎都被中介化建构为“网络舆论”了:当下我们在谈及“舆论”时,实际上我们指的就是“网络舆论”,“舆论”和“网络舆论”之间原本楚河汉界般的分野在日常语境中已经消失了。[13]正如库尔德利和赫普的观点,媒介不只是单纯的技术性的传播载体,“一切都已经中介化”。[14]“舆论”在深度媒介化的时代被“互联网”或“网络”中介化建构成了“网络舆论”。由此,网络发展的规律成为舆论发展的规律,网络的技术逻辑也成为舆论演变的底层逻辑之一。

02 网络舆论主体的多元:“非人类”舆论主体的介入

长久以来,学界对于舆论一词的理解与阐述莫衷一是,在很多方面至今都难以达成共识,但对于舆论的主体的理解却几乎没有分歧:舆论的主体是一个群体,而不是个人,更不是机构。[15]但进入数智时代之后,这种关于舆论主体的不言自明的共识却面临了不可回避的挑战,我们在越多越多的舆论事件中能够窥见“非人类”的机器参与建构的身影,这些“非人类”的机器主要包括算法程序、社交机器人、摄像头、监控视频、车载记录仪、计算机服务器等。

其实在20世纪80年代,法国学者米歇尔·卡隆(Michel Callon)和布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)以及英国社会学家约翰·劳(John Law)提出的行动者网络理论(Actor-Network Theory,简称ANT)[16]就已经为我们理解舆论的演变拓宽了视角。行动者网络理论颠覆了常规的思维,比如其著名的观点:像微生物和贝类这样的非人生物和人类一样,具有行动的能力与利益。这个理论认为“行动者”(actants)可以是非人类——例如技术元件、机器、动物和微生物——和人类。此外,行动者网络理论一直关注重新定义“人”是什么,并不将人视为某种被赋予意识的个体本质(essence),而是将人视为由多样的(或者用行动者网络理论的术语,“异质”)元素构成的网络中的一个元素。简言之,行动者网络理论是反对“人本主义”的,它认为人类既不特殊,也无特权,也非独一无二。人类只是众多行为体中的一种。[17]确实,进入智能传播时代后,“非人类”的算法程序、社交机器人、摄像头、监控视频、车载记录仪、计算机服务器等在引发、引导舆论方面已经不是偶尔为之,而是系统性地改变。

比如算法程序对舆论传播机制的改变从而让其自身成为舆论的新主体,2015年发生的范玮琪阅兵日晒娃事件就是一个典型案例。2015年9月3日,正值北京举行中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵,而艺人范玮琪当天在微博的晒娃行为却意外地引发了网友围观乃至遭到数万网友留言怒怼其“不爱国”,随后范玮琪在微博公开道歉。学者邹振东通过对范玮琪阅兵日晒娃事件的舆论数据复盘发现,这个事件之所以会引发社会的热议乃至上升为舆论事件,主要原因并非是范玮琪晒娃这一行为,新浪微博的“热搜推荐机制”才是真正的“幕后主使”。9月3日9点开始,举国上下大多数人都在看阅兵的电视直播。10点29分,范玮琪贴出晒孩子的照片微博,由于和粉丝的互动达到了一个小高潮,跟帖数突破了新浪服务器设定的小时热门微博推荐的门槛,被机器自动抓取进入了新浪热搜的推荐界面,那些一边在看电视直播一边在刷微博的网民发现在热门微博推荐里,除了阅兵,居然还有艺人范玮琪晒孩子照片的推荐热门微博,这与当天浓厚的爱国氛围极不协调,这些网友随后点进范玮琪微博,留言发泄不满,进而引起粉丝争论,造成微博跟帖数更多,其数据变化再进一次被新浪微博的服务器抓取,进入了24小时热门榜,结果导致更多的关注和争议。学者邹振东认为这是服务器的算法语言给舆论带来的深刻改变,范玮琪阅兵日晒娃事件也标志着服务器正在改变舆论,未来的舆论战是一个有服务器参与的舆论战。[18]又如社交机器人从过去的传播中介跃升为传播主体,从而重塑传播生态的趋势近年已经引发了学界的普遍重视,[19]师文、陈昌凤等学者更是从实证的角度证实了社交机器人对于舆论议题的操纵。[20]

总而言之,进入智能传播时代之后,舆论的主体变得更加多元,“网民”的范畴已经超出“人类”的范畴,“非人类”的机器包括算法程序、社交机器人、摄像头、监控视频、车载记录仪、计算机服务器等成为新的舆论主体,它们以更频繁也更隐蔽的方式参与到舆论事件的发展与建构之中。

03 互联网平台的主体责任:网络舆论治理权力的再分配

互联网平台的崛起带来了传播权力的转移[21],互联网平台的“任性”与“越界”属性不断凸显,也引起了全球范围的警醒。[22]尤其是2018年发生的剑桥分析丑闻,更是让世界各国感受到了社交媒体在舆论操控方面可能对国家安全带来的重大威胁,[23]关于互联网平台的主体责任的探讨再次回归公众视野。进入数智时代后,不仅信息体量趋于海量、信息渠道愈加多元、传播距离愈加紧密等,更重要的是中国的舆论生态发生了巨大的变革:互联网平台的出现是新型传播生态中的革命性再造。[24]学者普遍意识到了互联网平台在网络舆论治理中的重要角色愈加凸显,其基于技术优势形成的网络信息内容规制私权力,行使了原本由国家行使的权力。[25]由于互联网平台除了具备天然的渠道属性以外,它也是几乎不可绕过的“信息把关人”和“议程设置者”,因此对于内容的审核与传播也负有义不容辞的主体责任。而网络舆论治理几乎不可能也没必要全部由政府部门独自承担,网络舆论治理权力在互联网平台的参与之下需要得到重新的分配与平衡,推进网络舆论治理“政府—平台”二元规制结构,实现多元主体协同治理,从而打造中国式现代化的网络舆论治理体系。

实际上,自从2009年国内最早的微博平台新浪微博诞生以来,舆论学界没有特别重视微博在舆论发酵、舆论引导和舆论治理方面的重要性。总体而言,目前对于微博存在最大的研究不足便是研究视角的偏离与重点的缺失。学界更偏好将微博定位为网络营销工具,由此对微博的传播效果进行短期的测量成了目前学界研究的主流;二是关于微博在舆论引导与治理方面的研究严重滞后,几乎陷入停滞的状态。目前关于微博的国内研究文献几乎都诞生于是2013年之前,此后关于微博的专门研究可谓凤毛麟角。微博研究的衰落跟2011年微信的诞生有密切的关系,但经历几轮的唱衰,发展至今,微信、抖音等后起社交媒体仍无法完全取代微博,这跟微博本身的复杂属性和特质密切相关。与作为“客厅型媒介”的微信和作为“算法型媒介”的抖音不同的是,微博是一种广场型媒介,它不仅具有社交属性,更重要的是它具有媒体和舆论属性,它目前仍扮演着目前国内最重要的公共论坛的角色,它既是国内最大的舆论集散市场,也是舆论监督的工具(比如微博反腐等),还是社会道德审查的重要媒体(比如娱乐明星塌房事件等)。而更值得我们注意的是,微博使得舆论发酵周期变短、舆论主体更加多元、舆论议题更为丰富、舆论记忆更为深刻、舆论表达更加隐晦。传统媒体不再是舆论发酵与传播的唯一终端和必须终端,微博诞生之后,大规模的随时在线让舆论发酵的时间大大缩短,舆情事件开始变得实时传播,舆情爆发即为高潮,很多舆情事件的发酵和结束甚至都不用传统媒体参与和跟进,尤其是在2014年国家实行媒体融合战略之前,微博在很多时候就是舆论发酵的主战场,也是在这段时间,微博实践了一场意义重大却至今仍被忽视的“舆论边缘革命”。由此,我们必须意识到微博仍是舆论处理的最关键领域之一,微博的治理或是网络舆论治理的重中之重。

04 理解中国网络舆论的变革:正视网络舆论“监管赤字”现象

自1994年以来,中国的互联网经历了2002年的博客、2009年的微博、2011年的微信以及2016年的抖音这四次重要的变革,这四次变革深刻地改变了社会信息传播模式,而社会信息传播模式的改变直接导致了网络舆论生态的大变革。变革的最直接结果是政府部门习以为常的以“堵”为目的、自上而下、集中控制、基于传播过程和内容的传统模式,已经不适应数智时代的舆论治理。数智时代的网络舆论治理目前亟待解决的问题之一便是政府部门在网络舆论治理时存在“监管赤字”的现象。在传统媒体时代,政府部门几乎是舆论引导和管控的唯一主体,在技术与渠道被传统媒体垄断的时代背景之下,政府部门的舆论引导和管控的措施相对简单、体系相对单一。但进入数智时代之后,在“技术赋权”的时代背景之下,面对几何级数增长的舆论事件爆发点,政府各个部门都在不断强化网络管制,相关各级部门不断增兵扩员,暴露出来的“监管赤字”现象值得警惕。因为网络安全与舆论的引导和监管都是有成本的,舆情监管的成本大致可以分为以下几类:

(1)行政管理成本。一个国家和政府的行政成本是相对有限的。目前政府相关部门主要通过不断增加人员编制、治理资金、政策资源等,包括频度越来越高、规模越来越大的社会运动式治理的行动。这些行为都在快速占用有限而宝贵的行政成本。当然,如果这种倍增方式成效显著,也无可厚非,关键是这种倍增不但不能解决问题,可能加重问题,这就必须重估行政资源的配置与使用。

(2)发展成本。首先是网站运行成本。由于各个部门对于互联网的管理要求和制度不断加强提升,极大增加了互联网平台的运行成本。更重要的是,方法不得当的管制,极大制约了中国互联网的创新活力,挤压了中国互联网产业的发展空间。这个代价以互联网世界中中文互联网内容占比比例极度偏小为例说明。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2023年3月发布的第51次中国互联网络发展状况统计报告以及咨询机构Kepios 2023年7月的统计数据,截止2022年12月,我国网民规模达10.67亿,截止2023年7月,全球网民数量为51.9亿。但根据W3Techs的最新统计,截至到2023年8月31日,全球互联网上英文内容占比达到53.6%,超过了一半以上,而中文内容只占到1.4%,不到英文内容的百分之三。此外,根据W3Techs网站的统计,全球互联网网站内容语言的使用比例从高到底依次为英文内容53.6%,西班牙语内容5.3%,俄语内容4.8%,德语内容4.5%,法语内容4.3%,日语内容4.0%,葡萄牙语内容2.8%,土耳其语内容2.2%,意大利语2.1,荷兰语/弗拉芒语1.6%,波斯语1.6%,波兰语内容1.5%,中文内容1.4%。中国网民数量世界第一,但全球中文内容仅仅排在第13位。[26]这个惊人的差距和完全不相称的比例不能不让我们警醒,这种格局不但与中国互联网大国地位不匹配,更与我们的国家地位不相称。互联网产业的健康发展以及全球竞争力的提升,是保障我们在网络舆论治理的根本,我们不能舍本求末,自己制约自己。

(3)社会成本。互联网信息传播速度和广度的不断提升,如同现实世界的高铁不断提速一样,都是社会进步和经济发展的重要动力。过度的监管会极大影响社会信息传播能力,制约了更好利用互联网的效果,牵制了中国更快的社会进步,付出极高的隐性治理成本。

综合而言,当下网络舆论治理的很多问题的凸显,根源并不是互联网本身的问题,而是我们监管方式和力度造成的,如果我们能更加深刻地理解互联网发展的内在规律,尤其是我们认清中国互联网舆论发展的变革,我们可以找到网络舆论治理事半功倍的新模式和“巧方法”,必须找到以“疏”为目的、自下而上、分布式动员、基于个人和网站的新型模式,才能达到网络舆论治理长治久安的目标。

05 结语

网络舆论既沿袭了传统舆论本身的特点,又不可避免地遵循了新兴的技术发展逻辑。网络舆论不是传统舆论的“网络版”,不是传统舆论在网络上的简单映射,它们虽然内容有一定重合,但是思维模式却代表着工业时代和信息时代两种不同模式,这两种范式的冲突与融合构成了舆论治理工作的主旋律。我们一贯熟悉的传统范式,我们比喻为大教堂范式。而网络空间范式,也就是最新的互联网范式,我们比喻为大集市范式。[27]可以说这两种思维模式代表着两种世界观:自上而下与自下而上,集中式与自组织,控制式与动员式。传统范式更适合于现实空间,新范式更适合于网络空间,对于一个国家来说,现实空间和网络空间是相互作用的,所以两种范式不是非此即彼的关系,而是需要两种范式协同和融合。互联网底层的开放架构决定了网络舆论的开放性特征,因此尽管技术、机制和模式在变化,但是依然有着共同的延续的基本特性。

可以预见的是,数智时代下,技术—平台—政府三者之间的博弈更加趋于激烈,但自上而下的政府主导多边模式崛起与过去自下而上的多方模式,是协同联动还是抵消冲突?世界各国政府的网络舆论治理能力都面临大考,不同大国都有着越来越共同的挑战和危机。近年来政府的回归与强力介入成为全球共有的现象,但是回归的政府究竟能否正确、准确把握互联网的新趋势,是否有足够能力应对互联网技术的新挑战?面对社交传播的深网化(Deep Web)和智能传播的暗网化(Dark Net)趋势,我们又有何应对举措?

[1]邹军.试论网络舆论的概念澄清和研究取向[J].新闻大学,2008(02):135-139.

[2]董天策,陈映.传统媒体与网络媒体的议程互动[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006(07):134-138.

[3]谭伟.网络舆论概念及特征[J].湖南社会科学,2003(09):188-190.

[4]曹劲松.网络舆情的基本特点[J].新闻与写作,2009(12):39-40.

[5]杜涛.网络舆论的演变特征分析[J].新闻爱好者,2005(01):37.

[6]韩立新、霍江河.“蝴蝶效应”与网络舆论生成机制[J].当代传播,2008(06):64-67.

[7]胡勇,张翀斌,王祯学,叶惠敏,周安民,胡朝浪,吴荣军.网络舆论形成过程中意见领袖形成模型研究[J].四川大学学报(自然科学版),2008(02):347-351.

[8]谢新洲.“沉默的螺旋”假说在互联网环境下的实证研究[J].现代传播,2003(06):17-22.

[9]李琳.从网络的发展看舆论监督的本位回归[J].今传媒,2005(06):44-45.

[10]顾宁.网络政治虚拟空间里的绝对民主——从“网络愤青”现象看网络舆论对政治的影响[J].理论界,2006(03):123+189.

[11]陈龙.Web2.0时代“草根传播”的民粹主义倾向[J].国际新闻界,2009(08):76-80.

[12]钟瑛,余秀才.1998-2009重大网络舆论事件及其传播特征探析[J].新闻与传播研究,2010(04):45-52+110.

[13]黄浩宇,方兴东,王奔.中国网络舆论30年:从内容驱动走向数据驱动[J].传媒观察,2023(10):34-40.

[14]尼克·库尔德利,安德烈亚斯·赫普.现实的中介化建构[M].刘泱育译.上海:复旦大学出版社,2023.

[15]邹振东.弱传播:舆论世界的哲学[M].北京:国家行政学院出版社,2018:14.

[16]Bruno Latour .Reassembling the Social:An Introduction to Actor-Network-Theory[M].New York:Oxford University Press,2006.

[17]大卫·英格里斯,克里斯托弗·索普.社会理论的邀请[M].何蓉,刘洋译.北京:商务印书馆,2022.

[18]邹振东.弱传播:舆论世界的哲学[M].北京:国家行政学院出版社,2018:204-205.

[19]高山冰,汪婧.智能传播时代社交机器人的兴起、挑战与反思[J].现代传播,2020(11):8-11、18.

[20]师文,陈昌凤.分布与互动模式:社交机器人操纵Twitter上的中国议题研究[J].国际新闻界,2020(05):61-80.

[21]史安斌,王沛楠.传播权利的转移与互联网公共领域的“再封建化”[J].新闻记者,2017(01):20-27.

[22] 喻国明,李彪.互联网平台的特性、本质、价值与“越界”的社会治理[J].全球传媒学刊,2021(08):3-18.

[23] 方兴东,陈帅,Facebook-剑桥事件对网络治理和新媒体规则的影响与启示[J].社会科学辑刊,2019(01):102-109.

[24]喻国明,李彪.互联网平台的特性、本质、价值与“越界”的社会治理[J].全球传媒学刊,2021(08):3-18.

[25]张文祥,杨林,杨力双.网络信息内容规制的平台权责边界[J].新闻记者,2023(06):57-69.

[26]参见World Wide Web Technology Surveys 网站数据https.//w3techs.com/technologies/overview/content_language.

[27] 方兴东,严峰,钟祥铭.大众传播的终结与数字传播的崛起——从大教堂到大集市的传播范式转变历程考察[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(07):132-146.